| 2009年過去ログ |

【09/07/16】-蚕が繭を作りました。

養蚕農家見学でもらってきた蚕が繭をつくりました。この蚕は都浅黄(みやこあさぎ)といって、見てのとおり、きれいな黄色い繭を作ります。

途中で桑の葉が足らなくなり、何匹か死んでしまったのですが、全部で13個の繭ができています。

蚕は繭を作ってから1週間ほどで蛹になるそうです。来週の半ばころにいくつか繭を開けてみて蛹を観察してみようと思います。

【09/07/08】-数字で見る養蚕業

私の専門は公共政策なので、今回は公共政策的観点から養蚕業をみてみることにする。

養蚕業は産業分類でいうと第一次産業であり農業に区分される。農畜産業振興機構の年報によると、平成18年度における養蚕業は、養蚕従事者の高齢化や後継者不足による労働力事情等により、養蚕農家数、掃立卵量及び収繭量とも前年に比べて大幅に減少している。

たとえば、

- 養蚕農家数は1,345戸で、前年に比べて246戸(15%)減少。

- 桑栽培面積は2,665ha、桑使用面積は1,401haで、前年に比べてそれぞれ323ha(11%)、181ha(11%)減少。

- 飼育箱数は14.912箱で、前年に比べて3,523箱(19%)減少。

- 収繭量は626t で、前年に比べて121トン(19%)減少。

などと、軒並み減少傾向となっており、現在はさらに減少していることだろう。

平成18年から毎年200戸養蚕農家が減少しているとすると、平成25年には日本の養蚕農家は消滅してしまうことになる。(つづく)

「眠」のカイコ

【09/07/08】-養蚕の今

養蚕とは、栽培した桑で蚕を育て繭を作らせて出荷する仕事のことです。

繭は製糸され絹となって輸出されます。 いわゆる製糸業は、かつて日本の主力産業でしたが、外国産の安い絹が輸入される今、日本の養蚕業は風前の灯です。

近畿では、兵庫に1軒、京都に3軒の養蚕農家が残るのみです。今回はこのうち、福知山に残る養蚕農家2軒を見学に行きました。

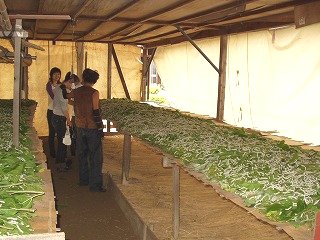

養蚕の現場

【09/07/06】-養蚕見学に行ってきました。

7/5の日曜日に、福知山まで養蚕見学に行ってきました。

私は京都の織元の塩野屋さんが主催している桑の木オーナーズ倶楽部の会員なのですが、これに関連して、塩野屋さんでは養蚕ツアーを開催しています。

前から参加したかったのですが、都合がついたので、いって来ました。今回は日帰りで、桑の葉摘みと養蚕農家2件を見学する内容でした。 私はカイコももらってきました。

カイコを見るのは生まれて初めてで、桑の木をしみじみ見たのも初めてです。

非常に面白かったので、何回かに分けて紹介したいと思います。

<桑の葉のアマガエル>

<養蚕農家のカイコ>

【09/05/01】-養蚕業の応援

里山における農作業に養蚕があります。養蚕は皇室でも続けられている日本の伝統産業です。

ただ、現在では、海外からの安価な絹の輸入により、国内の養蚕業は激減し、国からの補助金もなくなった今、その存続も危ぶまれています。

しかし、養蚕業は、蚕のエサの桑の栽培に始まり、蚕が絹糸を作り出し、それによって絹織物が生産されるという、ナチュラルな産業です。また、養蚕を中心に育まれてきた文化もあります。

こうした養蚕業がなくなってゆくのは残念なことです。里山同好会では養蚕業の応援を行ってゆく予定です。

【09/04/25】-里山同好会リニューアル!

里山同好会のサイトをリニューアルしました。

まだ、整備中ですが、さらなる里山情報の充実に努めていきます。 |

|

|

|